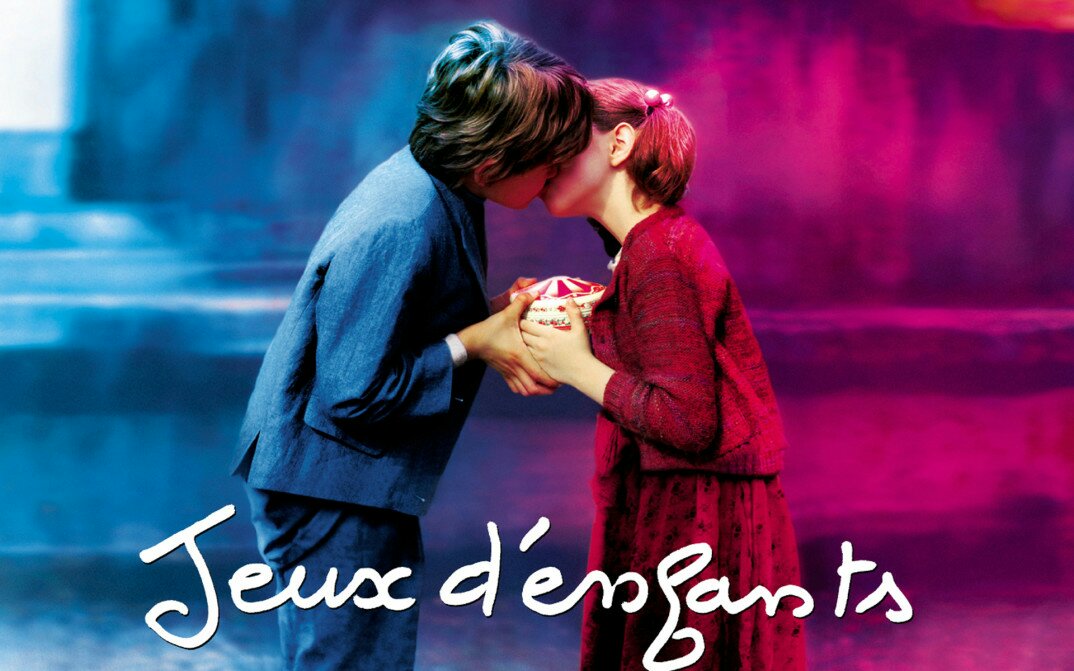

后现代视角下的《两小无猜》

又是很久没有更新,现代社会理论课程将我带入到了后现代的视角下,于是有了下面这篇文章,和大家分享。

上次看《两小无猜》是在高中毕业以后,在一个同学推荐后,看了这部电影。虽然当时觉得这个影片如此的荒诞和怪异,但情节却一直吸引着往下看,这说明,导演的手法和内容是足够吸引人的。毕竟那个年纪情窦初开,偶尔看看爱情片还是听耳目一新的。但是看完后最大的感受就是虐恋、疯狂。不解的是,既然两个人在最后终于走到了一起,那么为什么还要殉情呢?

时隔多年后再看此片,特别是试着用自己并不成熟的后现代视角去看,发现之前的不解和疑惑,都有了答案。

后现代主义电影可以用青春、诙谐、炫奇弄巧、恶搞来形容,离奇荒诞的情节,诙谐幽默的故事人物,夸张的表达方式,它们往往放弃传统的叙事规则和风格使电影进入一个无厘头的“惨境”,以求达到让观众觉得荒诞却也合理的效果。

后现代主义是一场发生于欧美20世纪60年代,并于70、80年代流行于艺术、社会文化的哲学思潮。其要旨在于放弃现代性的基本前提及规范内容。对现代化过程中出现的剥夺人的主体性、感觉丰富性的僵化、以及机械划一的整体性、中心性和同一性的批判与解构。结合电影概括了后现代的本质是一种知性上的反理性主义、道德上的犬儒主义和感性上的快乐主义。那么把握住以上三点,可以使我们更好的理解电影荒诞行为背后所要表达的内涵。

这部电影以用“敢,不敢?”这样的游戏,串联起主人公们各种各样怪诞,甚至离经叛道的行为,这种处理方法,使这些行为存在合理性。

如何来理解知性上的反理性主义。如果说理性是指人的逻辑思维、科学思考,那么反理性则指人的直觉、意志(欲望)、本能等。从两位主人公孩童时期开始,便按照自己的意志在行事,启动没有驾驶员的汽车,说成年人的脏话,在校长面前尿尿,和家长顶嘴等等。他们从来没有遵守校长强调的“纪律”,这纪律也就是理性。在这里校长的管教变成了束缚人性和自由意志的形象。以上种种,都体现出了反权威,反理性的态势。而在电影里,导演又巧妙的使用被后现代发扬了的“戏拟”手法,重构了《圣经》中伊甸园的故事。校长作为上帝的形象不断告诫两位主人公“纪律至上”,而男主角不断的吃着女主角递过来的苹果,听着上帝的教诲。这样的手法,更加凸显了反理性的艺术效果。那么之所至说是知性上的反理性,是因为从主人公们的状态不难看出,他们不是不知道自己在做什么,也不是不知道应该如何去做,只是他们不想按照纪律去做而已,他们正处于一种“不反抗的清醒”当中。这也契合了下文要说的道德上的犬儒主义。

什么是犬儒主义?犬儒主义是古希腊的一个哲学流派,主张清心寡欲,鄙弃俗世的荣华富贵,力倡回归自然。当代的犬儒主义被定义为一种对伦理及社会风俗采取不信任的态度,而大众社会中那些拒绝被收编的人也常常被称作是愤世嫉俗的犬儒主义者。他们不相信别人的热情,不相信别人的义正辞严,不相信有所谓正义的呼喊。他们把对现有秩序的不满,转化为一种“不拒绝的冷漠”、一种“不反抗的清醒”、一种“不认同的接受”,独善其身,只要自己不受伤害即可。伊甸园之后,进入到青年阶段,两人依旧是彼此纠缠在一起。不过他们开始慢慢的接受了这样的现实秩序和游戏规则,不过这其中又含着一种不拒绝的理解、不认同的接受、不内疚的合作的态度。而这样的生活态度,也是他俩贯穿始终的状态。随着性别意识的觉醒,爱也开始萌生,而爱恨本就交织在一起。分不清游戏还是现实的两个人开始,开始了更加疯狂的角逐,于是“既然世界有如此大荒谬、大玩笑,那么我亦惟有以更荒谬和更玩笑来对待。”

又如何把握感性上的快乐主义呢?这里想引用佛洛依德《性学三论》中的观点,他认为童年是存在有性潜伏期的,在这期间,性欲这条河流依然在源源不断地流淌,但其所有或绝大多数的能量早已经脱离了原来的性目标,被挪作他用。性冲动脱离原来的目标,转向新的目标,称为升华作用。之所以会如此,是因为幼年生殖器官未发育成熟;另外幼年的性欲本身就是反常的,他们的性欲源自快感区,以性冲动的方式表现,但这种冲动给个体带来的是不愉快。于是,一股精神上的反作用力被唤醒,厌恶感、羞耻感构成了对抗这种不愉快的精神大坝。两位主人公,从小便住在一起,一住就是10多年。我相信双方都曾有过性冲动,而且他们的冲动一定比同龄的其他非异性同居孩子多的多,导致他们的反向作用力更强。以至于到了青年阶段,他们敢做任何事,却不敢提爱。所以,他们才能将性欲导致的性冲动转化为做疯狂的事,来获得快感,而这份快感,对于两个从小相守长大的人来说,也成为了安全感的所在。而自幼浸透于极端快感体验的两个人来说。他们快感的阀值是不断的升高的,以至于分开后,给自有了家庭,有了孩子,有了工作,甚至是性爱、吸毒等等在常人看来可以带来快感的事情,也无法使他们感到快乐。因为他们的快感已经牢牢的拴在彼此的身上,所以此后为寻求快感付出的一切,比如说男主用数年去证明敢伤害女主,而女主又用了十年陷害男主,这种种行为背后,都不过是为了寻求最初的巅峰体验。或者说是为了收获感性上的快乐。所以,最后的最后,即使两个人终于走到一起,也只有用“敢不敢在水泥里殉情”的游戏,才能获得更大的快乐。这也是他们想与这个世界为敌,反抗着这个世俗的社会。

如此,把握以上三点,也就抓住了后现代的本质。也就不难发现这部电影是通过后现代的视角,用夸张的表现形式,使观众能从绝对理性的真理束缚中解脱出来,还原人的主体地位。还是在彰显平等、自由、民主的精神。

空空如也!